I. FICHA DESCRIPTIVA

Cabecera

Título: Ínsula. Nº 168 (noviembre de 1960) y Nº 544 (abril de 1992).Subtítulo: Revista Bibliográfica de Ciencias y Letras desde 1983.

Lugar: Madrid.

Lengua que utiliza: castellano

Datación

Primer número: en enero de 1946.

Último número publicado: en diciembre de 2006.

Sede Social

Dirección y administración:

C/ Vía de las Dos Castillas, 33, Complejo Ática. Edificio 4. 28224

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Teléfono: 917848237

Características Técnicas

Número de páginas: variable; en la etapa actual es de 28.

Dimensiones: 31 x 43.

Número de columnas: variable.

Estructura

Ilustraciones:

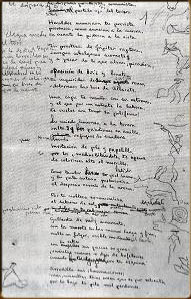

Aparecen diversidad de fotografías, retratos e ilustraciones, tanto de escritores como de productos publicitados. En la portada aparece el título (INSULA), el número mensual y una xilografía que representa una isla con una cartela en la parte inferior con la palabra ÍNSULA (isla).

Aspectos económicos

Suscripciones:

Para el número 168, noviembre de 1960, la suscripción anual es de 150 pta. Para el número suelto es de 20 pta.

Para el número 544, abril de 1992, el precio por ejemplar es de 525 pta y de 5250 pta. la suscripción anual.

Equipo redaccional

Director:

En el número 168 encontramos como director a Enrique Canito y como secretario a José Luis Cano. En el número 544 aparece como director Víctor G. de la Concha.

Tendencia política y social

Difusión:

La difusión es mayoritariamente universitaria. Durante la dictadura franquista trató de establecer lazos entre el exilio republicano y los disidentes, en el ámbito cultural, del interior.

III. ASPECTOS HISTÓRICOS

La revista “Ínsula” fue fundada en 1946 por Enrique Canito, un catedrático de Instituto depurado tras la guerra por su laicismo. La creación de una revista literaria en aquella época de posguerra no era una tarea fácil, sobre todo si aspiraba a ser una revista independiente y alejada del nacionalcatolicismo imperante en la posguerra. Para salvar los obstáculos legales y la suspicacia de la censura, se solía recurrir a publicaciones ya existentes; las dos más importantes de los años cincuenta, “Ínsula” e “Índice”, nacieron como boletines de librería.

Como su propio nombre indica “Ínsula” se convirtió muy pronto en una especie de isla de tolerancia en medio de una cultura dominada por el franquismo donde los autores no oficiales tenían cabida. En la primera etapa de la revista intentó ser un nexo entre los intelectuales del interior y los exiliados.El primer número apareció el 1 de enero de 1946 y encontramos las firmas de Enrique Lafuente Ferrari, Miguel Catalán, Paul Guinard, Juan Rof Carballo o Carmen Laforet, que en 1944 había sido galardonada con el Premio Nadal por su novela “Nada”. También encontramos a Ricardo Gullón en funciones de crítico, ensayista y “censor”. A pesar del cuidado puesto por Gullón en la autocensura no pudo evitar la actuación de ésta a raíz de la publicación de un monográfico dedicado a José Ortega y Gasset con motivo de su muerte en noviembre de 1955, revista fue suspendida durante casi todo 1956.

En el número extraordinario 499-500 (verano de 1988) la Editorial hace un breve repaso de su historia:”... Toda la cultura española, desde los hombres del 98 hasta los novísimos o posnovísimos, ha fondeado en esta Ínsula”.

Actualmente sus contenidos son, mayoritariamente, monográficos, dedicados a un autor, a una época de la historia de la literatura o al análisis de la producción literaria en las diversas lenguas peninsulares sin perder de vista las letras hispanoamericanas.

IV. MIGUEL HERNÁNDEZ E ÍNSULA

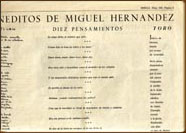

Carlos Fenoll (1912-1972), el poeta panadero de Orihuela, también colabora con la publicación de una carta inédita de M. Hernández a Fenoll en la que le comunica su intención de escribir una segunda elegía a Josefina Fenoll, primera novia de Miguel Hernández.

María de Gracia Ifach escribe “La prosa de Miguel Hernández”; en este artículo sostiene que la obra en prosa del poeta es escasa y la mayoría corresponde a su época juvenil, pero que deben tenerse en cuenta por su “valor auténtico”. También analiza la prosa social que data de los tiempos de la guerra civil o poco antes como es el caso de los textos costumbristas aparecidos en “La Verdad”, y firmados con el seudónimo de Antonio López.

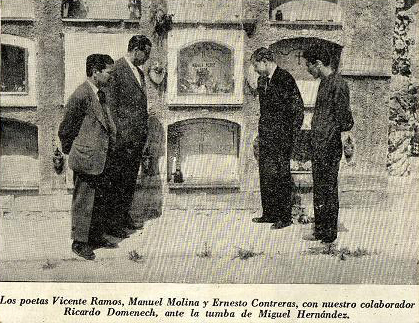

Ricardo Doménech en “Por tierras de Miguel Hernández”, relata una visita al cementerio de Alicante para rendir homenaje ante la tumba de Miguel Hernández junto a Vicente Ramos y Ernesto Contreras. También relata la visita que realizaron a su viuda Josefina Manresa en Elche.

Finalmente, José Agustín Goytisolo le dedica un poema titulado “Estigmas del recuerdo” y José Gerardo Manrique de Lara le dedica el poema titulado “Aquellas palabras”.

- Ideología y vida: Miguel Ángel Lozano Marco, José Muñoz Garrigós, Agustín Sánchez Vidal, Eutimio Martín, Juan Cano Ballesta, Juan Guerrero Zamora.

- Estética y recepción: Guillermo Carnero, Serge Salaün y José Carlos Rovira.

- El proceso creador: Carmen Alemany Bay.

- Poesía: Claude Couffon, Marie Chevallier, José María Balcells, Leopoldo de Luis, Concha Zardoya y Francisco Carenas.

-Prosa: Francisco Esteve Ramírez.

- Teatro: Jesucristo Riquelme, Francisco Javier Díez de Revenga y Mariano de Paco.

Miguel Ángel Lozano Marco analiza la obra hernandiana centrándose en su primera etapa, poniendo de relieve la influencia ejercida entre la intelectualidad oriolana por la obra de Gabriel Miró, en concreto por “El obispo leproso” (1926) donde Oleza es el trasunto de una Orihuela aletargada. José Muñoz Garrigós aborda el tema de la relación entre Hernández y Ramón Sijé centrándose, fundamentalmente, en el periodo de enfriamiento y distanciamiento entre ambos por motivos ideológicos y estéticos.La muerte de Sijé hizo imposible una más que posible reconciliación entre ambos en un proyectado viaje de Sijé a Madrid en diciembre de 1935.

Agustín Sánchez Vidal en su artículo titulado “De Cruz y Raya al Rayo Vallecano” se centra en la evolución hernandiana una vez instalado en Madrid y más concretamente del paso de la tertulia de “Cruz y Raya” al círculo de la “Escuela de Vallecas” de Francisco Die, Benjamín Palencia, Maruja Mallo o Alberto Sánchez. Auténtica metamorfosis poética y vital que explica, según el autor, la evolución del poeta desde “Quién te ha visto y Quién te ve” hasta “Viento del pueblo”.

Eutimio Martín, en “La militancia comunista de Miguel Hernández”, nos habla de su etapa militar, así nos dice que ingresa como voluntario en el 5º Regimiento de Milicias Populares (comunista) el 23 de septiembre de 1936; que el 11 de noviembre es nombrado comisario de de la 11º Compañía del Tercer Batallón de la 153 Brigada Mixta. Pone de manifiesto la ideología comunista de Hernández frente a versiones contrarias como la de su propia viuda Josefina Manresa.

Juan Cano Ballesta en su artículo “Sobre la iconografía de Miguel Hernández” analiza dos fotografías inéditas de Miguel Hernández durante la guerra civil en mayo de 1937 durante la ofensiva, coronada por el éxito, contra el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar (Jaén).

Leopoldo de Luis con su artículo “El hombre acecha (y Miguel lo sabe)” trata sobre la crisis política y religiosa que sufrió M. Hernández hacia 1935. Con “Viento del pueblo” (1937) y “El hombre acecha” (1939) se convierte en un poeta revolucionario, sin embargo, su fe en el triunfo de la revolución comunista y su supuesto efecto benéfico sobre la Humanidad no le hacen abandonar un pesimismo creciente, que Leopoldo de Luis relaciona con el aforismo de T. Hobbes “homo homini lupus”.

Concha Zardoya colabora con el artículo titulado “Psiquismo ascensional en la poesía de Miguel Hernández”, en él pone de manifiesto la ascensión imaginaria. Así en “Perito en lunas” (1933) se aprecia claramente su ansia de vuelo, su sed de altura: “Me da el viento, Señor, me da una gana/ el viento de volar, de hacerme/ ave de lo más viva, de lo más lejana”.

En 1936 publica “El rayo que no cesa”, libro de potente sentimiento amoroso donde, ante el amor insatisfecho, fuerzas ascendentes y descendentes pugnan en el alma del poeta.

En 1937 aparece “Viento del pueblo” y ya en su dedicatoria se observa la imagen ascensional: “los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplando”.

Con “El hombre acecha” su psicologismo ascensional combate ahora contra el descenso y la caída:”la sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo/ cuando hay en las heridas celeridad de vuelo”.

Francisco Esteve Ramírez estudia la faceta periodística de Miguel Hernández, desde su primera colaboración periodística que data del 13 de enero de 1930 para “El Pueblo de Orihuela”, hasta sus artículos para diversas publicaciones republicanas durante la guerra civil (1936-1939).

Jesucristo Riquelme aborda el tema de las representaciones teatrales hernandianas durante la transición. Obras como “Los hijos de la piedra”, “El labrador de más aire” o “Quién te ha visto y Quién te ve”, que no se representó hasta el 13 de febrero de 1977 por el grupo alcoyano “La Cazuela”.

Francisco Javier Díez de Revenga y Mariano de Paco colaboran con sendos artículos sobre el teatro de M. Hernández. El primero sobre el teatro social, y el segundo sobre el periodo de guerra.

Por último, Claude Couffon con su artículo “Encuentro con Vicente Hernández, hermano de Miguel”, evoca una entrevista de abril de 1962 realizada a Vicente Hernández en la que rememora recuerdos personales referentes a la infancia, juventud y cautiverio del poeta.