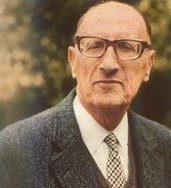

Nació en Valladolid en 1893. Estudió Filosofía y Letras en Madrid, aunque se licenció en Granada en 1913. Lector de Español en la Universidad de la Sorbona, entre 1917 y 1923, reside en París, donde empieza a escribir poesía, se casa y conoce a Paul Valéry. Este último (por su poesía pura), Baudelaire (por su organización poética en un solo libro) y Whitman (por su júbilo y su exaltación de lo vital) serán sus más destacables influencias. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas en Oxford, su vida transcurre paralela a la de su amigo Pedro Salinas, a quien sucedió como lector de Español en la Sorbona desde 1917 a 1923. En 1924 se doctoró con una tesis sobre Góngora. Fue también catedrático de las universidades de Murcia (1925-1929) y Sevilla (1932-1938), con un intermedio en la de Oxford (1929-1931).

En 1920 empieza a publicar sus poemas en revistas como "La Pluma" y en "Revista de Occidente". Pronto adquiere una sólida reputación entre los medios literarios más exigentes.

Vuelve a España en 1923 y, en 1925 obtiene la Cátedra de Literatura Española en la Universidad de Murcia. De 1929 a 1931 desempeña un lectorado en Oxford. Y posteriormente es catedrático en la Universidad de Sevilla. En 1933 se produce el inicio de una agria polémica literaria con Juan Ramón Jiménez que se prolonga incluso en el exilio de ambos poetas en tierras americanas.

El inicio de la guerra civil española le sorprende en Sevilla donde en agosto de 1936 es detenido y encarcelado posteriormente en Pamplona por motivos políticos. Consigue la libertad gracias a las gestiones de su padre, pero es inhabilitado por el Ministerio de Educación para el ejercicio de cualquier cargo público.

Tras abandonar España cruzando a pie el Bidasoa, en 1938, se traslada a los Estados Unidos, donde dará clases de literatura española en el Wellesley College de 1940 a 1951. Son éstos años de soledad y tristeza marcados por la muerte de su primera esposa y de su gran amigo, el también poeta de renombre Pedro Salinas, a quien consideraba el “amigo perfecto”.

Alcanzada la jubilación académica, realizó frecuentes viajes por América y Europa, y visitó repetidas veces España.

En 1958 profesó un curso en la cátedra Charles Eliot Norton, de la Universidad de Harvard, y las conferencias pronunciadas con este motivo se convertirían posteriormente en un libro publicado en España con el título de "Lenguaje y Poesía" (1962).En 1961, el 11 de octubre, se casa en Bogotá con Irene Mochi Sismondi.

Tras la desaparición del régimen de Franco, se instala definitivamente en España, concretamente en Málaga. Obtiene el Premio Cervantes en 1976 y es académico de Honor de la Real Academia de la Lengua Española desde 1978.

En 1980 publicará una recopilación de diversos artículos escritos en los años veinte y editados bajo el título "Cántico. Escritos de los años veinte". Cuatro años más tarde, el 6 de febrero de 1984, fallece en Málaga.

Jorge Guillén es considerado como el máximo representante de la llamada “poesía pura”, pero esto no quiere decir que sea una poesía simple, inhumana o fría, sino, más bien, compleja, en ocasiones demasiado intelectualizada por su inclinación a una acusada estilización de la realidad. Algunos críticos lo consideran el discípulo más directo de Juan Ramón Jiménez.

Para Jorge Guillén, en su “Carta a Fernando Vela” (1926), poesía pura es lo que permanece en un poema después de haber eliminado todo aquello que no es poético. Como el mismo Guillén dirá: “...poesía pura —poesía simple prefiero yo— Como a lo puro lo llamo simple, me decido resueltamente por la poesía compuesta, compleja, por el poema con poesía y otras cosas humanas. En suma, una poesía bastante pura, “ma non troppo”, si se toma como unidad de comparación el elemento en todo su inhumano o sobrehumano rigor posible, teórico. Prácticamente, con referencia a la poesía realista, o con fines sentimentales, ideológicos, morales, corriente en el mercado, esta poesía bastante pura resulta todavía, ¡ay!, demasiado inhumana”.

Posee, Jorge Guillén, un estilo elaborado con un lenguaje desprovisto de halagos que renuncia a la fácil musicalidad y a la rima ramplona. Esto hace que su poesía pueda resultar difícil para el lector medio. Guillén expresa mejor la idea desnuda de ornato mediante el sustantivo. Es por esto que algunos críticos hablan de nominalismo en la poesía de Guillén; los nombres recogen la esencia de las cosas mientras que el verbo recoge la acción, la existencia de las mismas. Prefiere la exclamación a la utilización del verbo. Guillén no se incorporó a ninguno de los movimientos poéticos de vanguardia (ultraísmo, creacionismo, surrealismo) de 1919 a 1936. Su poesía es densa y conceptual. Máximo representante de la poesía pura dentro de la generación del 27, aunque a él no le agradaba mucho esta denominación.

Se puede afirmar que la complejidad de la obra guilleniana reside en su ideal de poesía pura, que se resume en:

- Supresión de lo anecdótico.

- Sustantivación de los adjetivos.

- Escasez de verbos.

- Precisión lingüística

Obra

Aunque su producción literaria es fundamentalmente poética, no por ello dejó de cultivar la prosa, como más adelante veremos.

El mismo Jorge Guillén dio a toda su producción poética el título único de “Aire Nuestro”, que abarca 5 ciclos poéticos: “Cántico” (1928-1950), “Clamor” (1957-1963), “Homenaje” (1967), “Y otros poemas” (1973) y “Final” (1983). De estos cinco ciclos poéticos, los dos primeros son considerados por la crítica como los mejores. Esto no quiere decir que la última parte de su producción literaria sea de inferior calidad, sino simplemente que Guillén alcanza su plenitud con “Cántico” y “Clamor”.

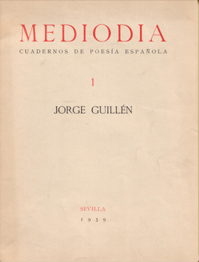

“Cántico” fue editado por primera vez en 1928 en “Revista de Occidente”, cuando Guillén contaba con 35 años, y constaba sólo de 75 poemas. La versión final, publicada en 1950 en Buenos Aires, tiene 334 poemas divididos en cinco partes: «Al aire de tu vuelo», «Las horas situadas», «El pájaro en la mano», «Aquí mismo» y “Pleno ser”. En esta obra exalta el goce de existir, la armonía del cosmos, la luminosidad, plenitud del ser y la integración del poeta en un universo perfecto donde muchas veces se funden amada y paisaje. El optimismo y la serenidad presiden los diferentes poemas que componen el libro. Subtitulado “Fe de vida”, es un agradecimiento a la vida; el optimismo por la vida es evidente y queda claro en algunos poemas como “Beato sillón” o “Buenos días”, de los que se pueden entresacar los siguientes versos: “El mundo está bien hecho”, y “Despertar es ganar”

BEATO SILLÓN

¡Beato sillón! La casa

Corrobora su presencia

Con la vaga intermitencia

De su invocación en masa

A la memoria. No pasa

Nada. Los ojos no ven,

Saben. El mundo está bien

Hecho. El instante lo exalta

A marea, de tan alta,

De tan alta, sin vaivén.

“Clamor”. Guillén toma conciencia de la temporalidad y da entrada a los elementos negativos de la historia: la miseria, la guerra, el dolor, la muerte... Si “Cántico” es el agradecimiento del poeta por la perfección de la creación, en “Clamor” se cuartea la creencia en la perfección del cosmos; el mundo no está tan bien hecho. Sin embargo, no es un libro angustioso o pesimista, pues en él domina el deseo de vivir. Subtitulado “Tiempo de Historia”, está formado por tres volúmenes: “Maremágnum” (1957), cuyo núcleo central -«Luzbel desconcertado» y «La hermosa y los excéntricos»- presenta la falta de armonía; “Que van a dar en el mar” (1960), donde desarrolla la idea de la continuidad que proporciona la muerte, y “A la altura de las circunstancias” (1963), donde aparece la lucha por restablecer el equilibrio.

MAREMÁGNUM

¿Maremágnum? Muchos en masa.

No hay disparate

Que no se pueda proferir.

No hay nunca droga

Que no se proclame elixir.

¡Maremágnum! ¿Pocos? En masa.

“POTENCIA DE PÉREZ”

¿Tiranía? Terror.

Ah, si no hubiera

Matanza innumerable con derroche

De sangre y sangre caudalosamente

Vertida ante el espanto de los otros,

No habría dictador,

Al fin erguido

Sobre imponente masa de cadáveres.

Desfila ahora sonriendo apenas.

Entre aplausos relumbra el uniforme.

Implacable terror.

¡Oh gran Estado!

“Homenaje” fue publicado en 1967. Subtitulado “Reunión de vidas”, supone un homenaje a diversas figuras de la historia y las letras de todos los tiempos usando las técnicas del monólogo dramático y del retrato; desde Homero a Miguel Hernández, pasando por Salinas, Machado, Lorca o Rilke.

Relación con Miguel Hernández

Podemos hablar de una relación indirecta, no es que fueran precisamente amigos íntimos, aún así se advierte una cierta admiración del “intelectualizado” Guillén hacia el poeta “cabrero” de Orihuela.

Encontramos alguna referencia a Miguel Hernández en la correspondencia entre Pedro Salinas y Jorge Guillén. Así, por ejemplo, en la carta dirigida por Guillén a su amigo Pedro Salinas, fechada en Wellesley, el 26 de noviembre de 1942, le comunica la muerte de Miguel Hernández: “... he leído en los “Cuadernos Americanos” que el pobre Miguel Hernández murió el 28 de marzo en la cárcel, tuberculoso. ¡Otra víctima de la guerra civil! Me ha producido verdadera pena esa noticia: Miguel Hernández era, hasta ahora, el mejor de su generación.”

En la respuesta a la anterior carta, Pedro Salinas escribe: “¡Pobre Miguel Hernández! Otro caso de esos en que uno ha tenido que dar por muerto y resucitar luego a una persona, para acabar en lo peor. Todo idiota, idiota. ¿Por qué había de morir ese muchacho, noblote y generoso, en una cárcel, cruelmente ayudado a morir por sus prójimos?”.

Otra referencia a Miguel Hernández la encontramos en “Y otros poemas” (1973), en el poema titulado “Miguel Hernández”:

Era el don de sí mismo

Con arranque inocente,

La generosidad

Por exigencia y pulso

De aquel ser, criatura

De fuego -si no barro,

O ya vidrio con luz que lo traspasa.

Así, de claridades fervoroso,

Encuentra fatalmente su aliado

Más íntimo, más fiel

En ciertos cuerpos leves.

¡Palabras! Signos muy reveladores

Van alumbrando un más allá, descubren

Un mundo fresco, gracia.

Este aprendiz perpetuo de las formas,

Pretéritas, actuales, ya futuras,

Es al fin absorbido

Por un grave tumulto

Que lo arroja al extremo de su dádiva.

Mujer, el hijo, lucha. Lucha atroz,

Límite esperanzado.

Genial: amor, poema.

Español: cárcel, muerte.

- Cántico (75 poesías), M., Revista de Occidente, 1928.

- Cántico (125 poesías), M., Cruz y Raya, 1936.

- Cántico (270 poesías), México, Litoral, 1945.

- Cántico (334 poesías), Bs. As., Sudamericana, 1950.

- Huerto de Melibea, M., Ínsula, 1954.

- Del amanecer y el despertar, Valladolid, 1956.

- Clamor. Maremágnun, Bs. As., Sudamericana, 1957.

- Lugar de Lázaro, Málaga, Col. A quien conmigo va, 1957.

- Clamor... Que van a dar en la mar, Bs. As., Sudamericana, 1960.

- Historia Natural, Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans, 1960.

- Las tentaciones de Antonio, Florencia/Santander, Graf. Hermanos Bedia, 1962.

- Según las horas, Puerto Rico, Editorial Universitaria, 1962.

Clamor. A la altura de las circunstancias, Bs. As., Sudamericana, 1963. - Homenaje. Reunión de vidas, Milán, All'Insegna del Pesce d'Oro, 1967.

- Aire nuestro: Cántico, Clamor, Homenaje, Milán, All'Insegna del Pesce d'Oro, 1968.

- Guirnalda civil, Cambridge, Halty Eferguson, 1970.

Al margen, M., Visor, 1972. - Y otros poemas, Bs. As., Muchnik, 1973.

- Convivencia, M., Turner, 1975.

- Final, B., Barral, 1981.