Para despedirnos como colaboradoras de la revista nos gustaría atrevernos a hacer de forma modesta un pequeño análisis grafológico de la escritura de Miguel Hernández, basándonos en un estudio grafológico realizado en el año 1974 por Mauricio Xandró y en conceptos referidos a través del Centro de Formación y Técnicas de Evaluación Psicológica.

La Grafología permite, a través de su técnica, conocer en profundidad la personalidad de un sujeto por medio del estudio psicológico de los grafismos normales y patológicos de la escritura manuscrita y cursiva de la persona analizada.

La grafología es aceptada como ciencia en la actualidad, debido a sus logros, la seriedad de sus conceptos y la metodología empleada.

Vamos a intentar mostrar la relación entre la escritura, el cerebro y su funcionalidad; la escritura es la fotografía de los movimientos cerebrales y al escribir se fija en el papel un gesto interior. La ciencia grafológica investiga la escritura teniendo en cuenta que ésta es la suma de gestos gráficos emanados del cerebro.

Existe una dinámica y estrecha relación entre el cerebro y los gestos. Cuando se realizan los movimientos voluntarios e involuntarios en el momento de la escritura, todos los músculos ejecutan la orden que, a través del sistema nervioso, imparte el cerebro. La escritura resultante revela las tendencias conscientes e inconscientes que hay en la “psiquis” de esa persona. La Ciencia Grafológica toma a la escritura como un todo, y de este modo interpreta pasando al consciente el significado inconsciente de los grafismos de quien escribe, revelando así las características elementales del psiquismo del ser humano.

La palabra "grafología" proviene del griego grafos, trazo y logos, ciencia.

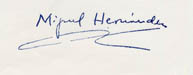

Los aspectos técnicos que debemos de tomar en cuenta para conservar el rigor científico para realizar una correcta evaluación de la persona analizada deben ser: la persona en cuestión debe escribir una carta manuscrita personal que lleve su firma, en letra cursiva minúscula y preferentemente en lápiz o con bolígrafo en su defecto. Se debe realizar en una hoja de papel blanco, tamaño carta y sin renglones. El texto debe ser espontáneo. Por esto nos vamos a basar en una carta escrita por Miguel Hernández, dirigida a su esposa en julio de 1941.

Para la Ciencia Grafológica, el grafoanálisis es una disciplina basada en la interpretación de factores escriturales, tales como inclinación, dirección, forma, dimensión, velocidad, presión, continuidad y orden; dentro de este último se hallan la disposición, la distribución y la proporción.

En grafología cualquier tipo de accidente gráfico como invasión de zonas (márgenes), temblores, borrones, tachaduras o enmiendas, fracturas de letras, puntos fuera de lugar, retoques de letras, mayúsculas sobrealzadas, achiques o agrandamientos de letras, palabras o letras inconclusas, etc; son elementos que revelan la clave para definir el conflicto íntimo de ese acto fallido en la escritura.

Esta ciencia tuvo su origen en el siglo XVII, cuando Camilo Baldo, profesor de Filosofía en la Universidad de Bolonia, publicó el “Tratado sobre cómo a través de una carta manuscrita se conoce la naturaleza y cualidad del que escribe”.

Médicos, poetas, filósofos y varios escritores se volvieron aficionados a lo que Juan Hipólito Michón, abad francés, daría por llamar Grafología. El padre de esta ciencia fundó en 1871 la Sociedad Francesa de Grafología, y fue él quien organizó un sistema completo titulado “Los misterios de la escritura”. Estableció en él una clasificación en siete géneros para su análisis, que posteriormente extendió a ocho la investigadora francesa Madamme de Saint Morín.

En 1885, Jules Crepieux-Jamin, discípulo de Michón, coordinó los resultados de éste y fijó otras leyes para la clasificación e interpretación de los géneros. Asimismo relacionó la escritura con la mímica del cuerpo. Sus obras, producto de largas experiencias, son: “Tratado práctico”, “La escritura y el carácter”, “La edad y el sexo en la escritura”, “Los elementos de la escritura en los canallas” y finalmente el “ABC de la grafología”.

En 1900, Ludwing Klages, caracterólogo y filósofo alemán, recogió lo más sustancial de sus antecesores e inició así su propia escuela, basada en la esencia de que la escritura es la expresión gráfica del conflicto que yace en el individuo entre lo mental, por un lado, y los impulsos naturales y síntomas que resultan de la actividad humana, por el otro.

Klages fundó la Sociedad Alemana de Grafología y de este modo se inicia la era científica de esta disciplina. Podemos destacar, entre sus principales trabajos, “Problemas de grafología”, “Fundamentos de la ciencia y el carácter”, “Expresión del carácter en la escritura”.

El otro maestro, considerado uno de los genios de la grafología moderna, es el doctor suizo Max Pulver, quien introdujo la psicología en el análisis de la escritura. En 1931 publicó su famosa obra “El simbolismo del espacio”. Tomando la teoría psicoanalítica de Freud, Pulver expresaba “Que el que escribe confecciona su propio retrato”, haciendo referencia a que en la escritura se refleja la vida consciente e inconsciente de quien escribe.

Es así que Baldo, Michón, Crepieux-Jamin y Pulver son considerados los grandes maestros de la Grafología.

Sigmund Freud, el padre del Psicoanálisis, fue quien introdujo en la psicología moderna el estudio del simbolismo, y explorando en el inconsciente pudo explicar y establecer leyes. Una de ellas, de importancia para la Grafología, es la ley que Freud denominó “de traducción”. Se explica en ella que el subconsciente traduce en símbolos, y luego en imágenes visuales, todos aquellos elementos de la “psiquis” que residen en la profundidad de nuestra alma. Hay diferencias en cada individuo que parten de la composición bioquímica de sus células nerviosas y de la actividad de las glándulas endocrinas.

El doctor Max Pulver incorporó a la Grafología el estudio de los diversos símbolos que se reflejan en la escritura. Según su teoría, el hombre se mueve andando entre el cielo y el abismo. Dios, lo espiritual, lo noble tiene que ver con lo alto, haberse elevado por sobre las pasiones; vale decir que en la parte alta del espacio gráfico, ocupado por las prolongaciones superiores de las letras, se manifiesta el plano mental, lo abstracto, el mundo de las ideas, las utopías, lo religioso, todo lo consciente.

En la parte baja de la escritura, ocupada por las prolongaciones inferiores de las letras, se pone de manifiesto todo lo corporal, las necesidades orgánicas, lo biológico, la motricidad, la libido, los impulsos, lo abismal, lo material, lo concreto, lo instintivo, todo lo inconsciente.

En la parte central, ocupada por óvalos y la zona media de las letras, se ubica la personalidad, el Yo y todas las vivencias espirituales y materiales teñidas por los afectos y las emociones.

En Occidente se escribe de izquierda a derecha, por eso para Max Pulver, la parte izquierda o inicial representa el pasado, uno mismo, el ayer, los recuerdos de la infancia, la madre, la introversión; y la parte final o derecha simboliza el futuro, los proyectos, el porvenir, las realizaciones, el padre, la comunicación con los demás, la sociedad, la extroversión.

Estos cuatro vectores se aplican en cada letra, en cada palabra, en cada línea y en la página del escrito, y deben analizarse en forma conjunta, nunca separadamente.

| Margen superior |

Normal | Indica autocontrol, educación, buenos modos, sentido de las buenas formas |

| Margen inferior |

Normal | Tendencia a refugiarse en el pasado, timidez, inhibición, economía, intromisión, tradicional, naturalidad, convencionalismo y deseo de causar efecto. |

| Margen izquierdo |

Escaso | Distinción, orden, gusto, refinamiento, reserva, pulcritud, prudencia, deseo de originalidad. |

| Margen derecho |

Escaso | Economía. Extroversión. Afán de aventura y riesgo. |

Cuando el margen izquierdo y el derecho son iguales denota gusto literario (poesía), sensibilidad y cultura, como podemos ver en este texto.

Por la dimensión atendemos al tamaño de las letras y su disposición en las tres zonas altimétricas.

Según las zonas altimétricas se divide en zona superior, media e inferior.

Pertenecen a la zona superior las mayúsculas y las letras cuyo trazado es ascendente, como son: b, d, h, k, l, j y t, que simbolizan los intereses espirituales.

Pertenecen a la zona media las minúsculas, que forman el cuerpo central de la palabra: a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z, que simboliza el mundo sentimental, los intereses afectivos y también el subconsciente de las personas.

Pertenecen a la zona inferior las letras con trazado descendente: g, j, p, q, que simbolizan el mundo material, los intereses prácticos y los instintos.

Como vemos en el texto elegido, las letras de trazado ascendente nos indican en Miguel Hernández su fantasía, idealismo y orgullo.

Las letras de trazado descendente nos muestran características tales como sobrevaloración del sentido práctico, energía realizadora, sensualidad, inquietud, actividad física y materialismo.

En cuanto al tamaño de las letras es una escritura pequeña -altura media de 2 milímetros aproximadamente que suele disponerse con una anchura considerable- denota una personalidad reservada de inteligencia con sentido práctico, conocedor de su propio valor, concentración profunda y agudeza crítica.

A su vez la apreciable separación entre letras y palabras denota una personalidad generosa, comprensiva, gran altruista, con sentido de la observación, versátil y buen comunicador.

Por la dirección que siguen las líneas del texto, siguiendo un trazado recto que mantienen la horizontalidad con respecto a la hoja, son características claras de una personalidad reflexiva con sentido común y firmeza de carácter.

A su vez la verticalidad propia de las líneas del texto caracterizan a una persona analista y objetiva, tenaz, donde el cerebro prevalece sobre el corazón y con ninguna volubilidad.

Las letras de cada palabra están unidas entre sí, sin interrupciones reseñables, lo cual es típico de la escritura ligada y nos muestra características como inteligencia sintética, rapidez de acción, sentido práctico y juicio rápido.

El orden dentro de la escritura no significa que deba de ser agradable a la vista, sino que en grafía se emplea este término a la letra coherente consigo misma, es decir, cuando una palabra se escribe siempre de la misma forma, aunque sea difícil de leerse (obsérvese el nombre de Josefina dentro del texto).

Por último, es preciso hacer una mención a la firma que aparece en esta carta, aunque no sea la que realmente ponía en todos sus escritos. En este caso aparece abajo a la derecha de la hoja y a una distancia normal del texto, refleja personalidad sincera y sociable, y una gran espontaneidad. Una característica definida de la firma es su altura y su anchura, aquí aparece más ancha y más alta, lo que denota deseo de ser estimado.

La rúbrica supone el gesto menos pensado de todos los que realizamos cuando escribimos. Es el trazo menos consciente y más ágil de nuestra escritura, salvo que alguien lo haga con plena voluntad para corregir algún matiz particular de su personalidad.

Mediante la rúbrica estamos plasmando nuestras circunstancias personales más marcadas, todo aquello que pasó por nuestra vida y quedó grabado en el inconsciente. Este trazo es la abstracción de aquellos dibujos que hacíamos en nuestra más tierna infancia, cuando empezábamos a garabatear.

En el año 1974, el conocido grafólogo Mauricio Xandró publicó en el periódico “Ya” de Madrid un artículo sobre la grafología de Miguel Hernández. Él escribió lo siguiente:

“Miguel Hernández, el poeta del verso fácil e inspirado. Como su letra, sencilla en apariencia ,ha de ser su personalidad. Vemos un trazado largo inicial raíz hacia el pasado, nostalgia, fervor de los nuestros: madre, familia, tradición (...).

La disociación clara del óvalo de la “d” de “dez” y su palote que se infla arriba. Refleja posiblemente una intimidad mal ajustada ideológicamente a su contorno; los óvalos, símbolo del yo, también en la firma, son muy pequeños (...).

Su inteligencia es rápida; la fantasía, algo superior a la media, sobrevuela y desciende, llegando incluso a algunas exageraciones de apreciación que pueden dificultarle la visión de la realidad. Hay una vitalidad un poco baja; fiel a sus principios, fiel en la amistad y en el amor. Lo que más destaca en esta letra es su actividad dinámica, su facilidad de ejecución y sus constantes decaimientos (...).

Se refleja una huida del ambiente próximo, una tristeza y un decaimiento que parecen pregonar una voluntad vencida, un temor inconsciente al futuro, al porvenir ...

También en su letra hay sexo y acaso, en este momento, una rara frustración en ese terreno, y hay un sentimiento de inferioridad normal, que puede llevarle a hacer figuras brillantes y con movimiento y brillo como compensación de su propia sensación (...)”.

Mª Trini Ruiz

Mª José Lidón