Valle-Inclán, Baroja, Galdós, Miró o Unamuno fueron algunos de los protagonistas de los ensayos escritos por Francisco Pina.

El semidesconocido oriolano Francisco Pina Brotóns (Orihuela, 1910-México, 1972) ofreció muchos valores positivos al mundo literario como traductor, periodista, crítico y, sobre todo, ensayista. Consideraciones políticas al margen, era un hombre muy culto. Además de su formación y sus cualidades innatas para escribir desde muy joven, haber vivido en Madrid, Valencia y Barcelona le hizo moverse en círculos literarios importantes, como ateneos, cafés, tertulias y redacciones, y entablar relación de amistad con, entre otros, Valle-Inclán y Miró. Con ese bagaje a sus espaldas, a los 28 años ya se lanzó a escribir ensayos sobre algunos de los escritores españoles más significativos. La vida y obra de Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Gabriel Miró, Vicente Blasco Ibáñez, Jacinto Benavente, Ramón María del Valle-Inclán, Pío Baroja, José Martínez Ruiz Azorín, Ramiro de Maeztu, Ramón Gómez de la Serna, José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Luis Araquistáin, Julio Álvarez del Vayo, José Díaz Fernández, Antonio Espina y Camilo José Cela fueron motivo de estudio por parte de Pina. La prestigiosa revista española ‘Post-Guerra’ ya definió al oriolano en 1928 como ‘un escritor de extraordinarias condiciones críticas’, y el estudioso José Guillén afirmaba que ‘su fina sensibilidad le permitía detectar con acierto las personalidades literarias más valiosas del concierto nacional’.

Cronológicamente, el primero de sus ensayos publicados versó sobre Pío Baroja. Vio la luz en marzo de 1928 y tuvo mucha repercusión a nivel nacional, tanto para los críticos como para el propio escritor vasco, que incluso se hizo eco en sus Memorias de este trabajo de Pina. Corrían los años veinte, cuando el oriolano se entusiasmó con la obra del novelista, que despertó su fervor juvenil, dedicándose con entusiasmo a exaltar la figura y obra del escritor vasco en un libro titulado ‘Pío Baroja’ (Valencia, Editorial Sempere, Imprenta de Luis Burguet, 168 pp.). Pina analiza lo que hay de aspecto social y humano en las obras de este escritor, llenando esta laguna observada en la crítica barojiana y explicándola al lector con una gran clarividencia.

Pina escribe que la obra de Baroja ‘es fustigadora y rebelde porque así debía ser. Cuando pone en la picota a ciertos ejemplares humanos, lo hace impulsado no por un torpe afán de molestar, sino por un sentimiento de honradez (...) Él es duro y burlón, pero sólo con aquellos que lo merecen (...) Resulta en la intimidad, contra lo que pueda creerse, un sujeto más bien apacible y suave (...) Sus obras, sin dejar de contener un alto valor literario, producen el efecto de enérgicos revulsivos contra muchas lacras de la vida nacional (...) Su cariño sincero hacia los humildes, hacia los vencidos, hacia todos los que sufren hambre y sed de justicia, ha hecho creer a muchos que el novelista que nos ocupa es un bohemio mugriento, un fracasado bilioso, un misántropo, en fin, amargado y sombrío. Nada de eso. Se trata, simplemente, de un hombre acogedor y efusivo, que ha practicado silenciosamente el bien en todos los momentos de su vida. Tiene, sin duda, algo de Nietzsche, pero también un poco de San Francisco’.

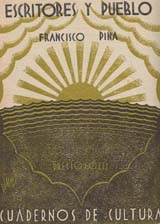

En 1930 publicó el oriolano otra de sus obras más importantes, titulada ‘Escritores y pueblo’, la cual inauguró la colección de Arte y Literatura de la editorial ‘Cuadernos de Cultura’, de Valencia. Esta publicación era un estudio sobre el aspecto político y social de los literatos contemporáneos. En el libro, hace un repaso desde el mencionado Pío Baroja hasta los jóvenes Espina y Díaz Fernández, pasando por Blasco Ibáñez, Unamuno, Valle Inclán, Benavente, Azorín, Ramiro de Maeztu, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Luis Araquistáin y Álvarez del Vayo. Es un análisis magistral de los escritores de la Generación del 98, exponiendo su criterio ‘con diafanidad impecable de estilista sugestivo’.

Comenzaba Pina este trabajo con un primer capítulo dedicado a Blasco Ibáñez: ‘Excepción hecha de Galdós, cuyas novelas y dramas del ciclo anticlerical entrañaban un ardiente fervor del pueblo, ¿qué otros novelistas y dramaturgos de aquella época llevaron a sus obras problemas o rebeldías sociales? Pereda, Alarcón, la Pardo Bazán, Echegaray, Palacio Valdés, etcétera, se desentendieron por completo de estos problemas y produjeron obras que, la verdad sea dicha, empiezan a perder hasta el interés puramente literario. En aquel lago reposado y fétido es Blasco Ibáñez un torbellino, que viene a remover las aguas estancadas. Algunas de sus novelas son verdaderos alegatos contra todo prejuicio o lacra social; su vida romántica de luchador incansable y tenaz es un ejemplo continuo de valor y de civismo. Blasco ahonda su mirada aquilina en todos los problemas candentes que se plantean en su época (...) No puede decirse de Blasco Ibáñez que permaneciera impasible ante el clamor angustioso del pueblo; este clamor, aunque confuso, puso en tensión las fibras más sensibles de su generosa alma de artista; y el fruto de esas vibraciones fueron las obras ‘El intruso’, ‘La bodega’, ‘La catedral’ y ‘La horda’, ejemplos de protesta viva y ardiente, aunque no sean las mejores producciones del gran novelista valenciano, si se miran desde el punto de vista literario’.

A continuación, agrupa Pina, en un segundo capítulo, a los que él considera representantes de la Generación del 98, y comienza afirmando que ‘los hombres que la formaron constituían en aquel tiempo el conglomerado más heterogéneo por lo que refiere a tendencias y predilecciones (...) Una cosa, sin embargo, les unía a todos con lazos comunes: el deseo imperioso de sanear, en aspectos diversos, la vida española; el anhelo común de un nivel más elevado de cultura y el afán de superación (...) Estos hombres del 98 advertían bien la miseria moral y mental de España y se preocuparon de este único problema, pero lo hicieron en su mayoría como intelectuales aislados, sin ningún arraigo en la entraña popular (...) Eran casi todos gentes de gabinete, a pesar del vagabundaje -más anecdótico que real- de un Baroja, y el dinamismo vigoroso -también más teórico que efectivo- de un Unamuno. Respecto de Azorín, Valle Inclán, Ortega y Gasset, Maeztu, etc. , no será preciso demostrarlo. Todos ellos se limitaron a escribir su obra, sin buscar el contacto con el pueblo (...) Quisieron mejorar en teoría al pueblo sin llegar a verlo de cerca’.

Agrega Pina que ‘en los países en que el estado abandona y olvida la obligación de ilustrar a los ciudadanos, el escritor responsable debe poner su esfuerzo en remediar a su modo esa deficiencia. Así lo comprendieron y practicaron en Rusia, Tolstoi, Dostoievski, Korolenko, Chejov, Gorki, Andreiev y muchos más. Ello no fue obstáculo, sino todo lo contrario, para la creación de su obra (...) y ahora vemos, por ejemplo, el caso de Unamuno, que está decidido a actuar de una manera más enérgica que nunca en la vida política del país (...) Sin embargo, sería injusto dejar de reconocer lo mucho que a estos hombres de la generación del 98 se debe (...) Es ahora, lejana un poco ya la juventud, cuando acentúan más gallardamente sus antiguas rebeldías juveniles; por ello, la generación del 98 ofrece un espléndido ejemplo de consecuencia ideológica y de rectitud moral. Claro está que ha tenido uno o dos renegados, pero eso es algo inevitable’.

El primer escritor en ser diseccionado por el ensayista de Orihuela en este libro aparecido en 1930 fue Miguel de Unamuno, del que manifiesta que ‘en él ha palpitado siempre una preocupación por la masa obrera (...) Es un predicador que convence y un maestro que enseña porque tiene las dos armas precisas: inteligencia y autoridad moral. Su vida austera y su rectitud de conciencia son la mejor garantía que un hombre puede ofrecer a un pueblo (...) Unamuno tal vez no pueda ser un guía, pero bien puede ser un símbolo’. Después habla de Pío Baroja, del que acabamos de reproducir algunas valoraciones de Pina, y a continuación de Valle Inclán, al que nos referiremos más adelante.

Benavente es el siguiente escritor motivo de estudio. ‘Tuvo en su juventud el deseo de que España dejara de ser -dice Pina- un país al margen y significara algo entre las potencias europeas. Para conseguir este propósito no contaba más que con un arma: su vocación de dramaturgo. Desde los escenarios se puede, en efecto, llevar a cabo una labor social muy eficaz. Benavente lo creyó así y empleó su talento satírico en combatir –débilmente, por cierto- algunas creencias y convencionalismos muy arraigados en nuestros públicos (...) sus decantadas mordacidades, sus celebradas ironías, sus famosas sátiras no suelen ser a veces más que frases ingeniosas, inspiradas por un espíritu agudo y femenil, alfilerazos o pellizcos de monja, pero no los trallazos implacables del verdadero demoledor (...) El teatro benaventiano, escrito y pensado en muchas ocasiones para nuestra burguesía, tenía por fuerza que ser palabrero y de corto vuelo, dos defectos que desde luego tiene, aunque junto a ellos resplandezcan ciertas virtudes (...) no puede negarse que Benavente constituye un caso extraordinario entre la turbamulta estólida de hombres de teatro que padecemos’.

En cuanto a Azorín, el crítico de Orihuela opinaba que ‘en sus años mozos fue un anarquista inofensivo y estridente; pero un observador sagaz hubiera comprendido al punto que aquello no pasaba de ser una máscara juvenil. Azorín tiene todas las características del individuo contemplativo y profundamente apolítico. Su timidez invencible para afrontar al aire libre el turbión de la vida buscaba desquitarse procurando la admiración de las gentes por medio de artículos incendiarios (...) Azorín, que es un contemplativo, como lo demuestra su misma literatura, combatió bastante en sus libros para imponer las ideas estéticas de su grupo. Fue uno de los mayores impulsores del estilo sintético y limado, en oposición a la prosa de floritura, casi siempre vacua e indigesta. Sus protestas y sus rebeldías florecieron más bien en el campo intelectual, ya que, socialmente, sus artículos juveniles tuvieron la eficacia escasa de una tormenta veraniega cernida sobre un terreno reseco (...) Dejando aparte sus veleidades personales, es de justicia reconocer que Azorín hizo mucho por sanear el viciado ambiente literario de su época; en este aspecto, su labor es admirable; pero ya hemos dicho que sus inquietudes abarcaron sólo el sector de lo intelectual; por este motivo, es inútil buscar en su obra palpitaciones o anhelos de otro género’.

Por lo que a Ramiro de Maeztu se refiere, Pina comenta que ‘posee también un espíritu enclenque, admirador de la fuerza ajena y propicio a postrarse ante ella; esto explica su excesiva admiración por Nietzsche, otro que en el fondo no fue más que un hombre débil. Maeztu y Manuel Bueno fueron los dos únicos escritores de la generación del 98 que ofrecieron sus servicios a la vejatoria dictadura del general Primo de Rivera. Ramiro fue de joven, lo mismo que Azorín, un revolucionario terrible; recordamos haber leído un artículo suyo en que se hace la apología más encendida de Carlos Marx. Pero todo ello no era tampoco más que una nube pasajera; bien pronto se empezó a mostrar en sus escritos como un perfecto “hombre de orden”; un misticismo turbio, con ribetes sacristanescos, iba manifestándose en él de un modo alarmante; su figura clerical contribuía sin duda a provocar más esta alarma; entre los jóvenes empezó a llamársele con sorna el Padre Ramiro. Él seguía impertérrito su marcha veloz hacia la extrema derecha (...) fue un ensayista un tanto brumoso y opaco, pero con cierta originalidad de pensamiento Su desdichada labor periodística y su colaboración con un Gobierno tan grotesco y funesto como el que acaba de fenecer le han traído el olvido de los hombres sinceros’.

Al referirse a José Ortega y Gasset y sus incursiones en los campos de la política y de la sociología, Pina lo calificaba en 1930 como ‘una de las figuras más destacadas de la generación del 98 (...) Nosotros vemos en Ortega y Gasset una de las mentes más agudas y vigorosas de nuestro actual panorama literario; creemos que él ha visto y desmenuzado, con una visión más certera que ningún otro ensayista de hoy, toda una serie de problemas de índole diversa. La insaciable curiosidad de su espíritu, la soltura y la flexibilidad de su estilo, la hondura de su pensamiento, su extraordinaria capacidad de asimilación y su vigoroso dinamismo mental le han permitido enfocar los temas más arduos y complejos, mostrándolos luego claros y resueltos, en apariencia, al menos, a los ojos del lector. Pero en el punto concreto de la actuación política o social, Ortega se muestra siempre como un representante genuino de la clase media. De su pluma saldrá difícilmente una afirmación rotunda y concreta; en ello puede influir, por una parte, un excesivo temor a los radicalismos “vulgares”, y por otra, el deseo un tanto egoísta de mantener un equilibrio cómodo’.

Aprovecha Pina la ocasión para hablar de ‘España invertebrada’, al que califica como ‘su libro más considerable (...) en el que señala con certera puntería los errores más típicos y funestos del cuerpo nacional. Es una obra de suma importancia por la claridad de juicio y la agudeza psicológica que campea en ella; por estar, además, henchida de enseñanzas, merecía una difusión que seguramente no habrá tenido’. No obstante, Pina también tenía palabras de crítica para Ortega, cuando afirmaba que ‘en pueblos como el nuestro, que no han llegado ni remotamente a un estado de madurez política y social, parece que le sea menos lícito al que escribe desentenderse de ciertos problemas vitales y de solución necesaria para la vida del país. Es lástima que hombres como Ortega no comprendan esta verdad palmaria y permanezcan en una especie de ostracismo político, sin definirse con la diafanidad que el momento actual requiere (...) Siempre encontramos en este hombre, tan claro y agudo en la visión de otras cuestiones, una actitud de reserva y de duda en el punto concreto de la política’.

El tercer capítulo de este libro de ensayos de 1930, escrito por Francisco Pina, está ocupado por algunos literatos posteriores a los del 98, como Pérez de Ayala, Luis Araquistáin y Álvarez del Vayo. A Pérez de Ayala lo tilda como ‘uno de los escritores más multiformes de nuestra literatura presente. Novelista, poeta, ensayista y crítico, en todos los géneros ha dejado la huella perdurable de su magnífico talento. De su obra -ya copiosa y sumamente interesante- queremos destacar aquí dos libros que, por su intención y contenido humano, pueden ilustrar a los lectores sobre dos aspectos ideológicos de este autor. La novela poemática “Luz de domingo” es la condenación más enérgica que se ha fulminado contra el terrible caciquismo rural que padece España. Esta lacra tradicional, tan arraigada en nuestros sórdidos campos, ha servido de tema a Pérez de Ayala para componer una de sus mejores novelas cortas (...) En la novela “A.M.D.G.” pinta la vida en un colegio de jesuitas (...) Al escribir esta novela -dejando aparte sus indudables virtudes literarias-, Pérez de Ayala realizó una hermosa obra de caridad. Era necesario poner ante los ojos de las gentes ese vivir emponzoñado de algunos niños en los colegios de jesuitas. Pérez de Ayala supo hacerlo, evidenciando estas dos cosas: un gran talento de escritor y una conciencia honrada de hombre’.

Sobre Luis Araquistáin, al que Pina califica como ‘el primer escritor político de España’, escribe a continuación que es ‘un hombre curtido y oreado por el sol y el aire de la calle, su pluma está impulsada casi siempre por un móvil político o social. Es indudablemente, entre nuestros escritores de fama, el más conscientemente preocupado por los problemas de esta índole. Sus artículos rectilíneos son un modelo de claridad y agudeza, pues la mirada penetrante de este escritor logra calar hasta la raíz misma de los hechos (...) esta amplitud le ha permitido ver claramente este fenómeno, que al parecer no cabe en la cabeza de muchos escritores nacionales: el porvenir del proletariado como clase destinada a sustituir a la burguesía y a imponer un nuevo orden social’.

Pina se refería a continuación al último libro de Araquistáin, titulado ‘El ocaso de un regimen’, señalando que ‘en estas páginas certeras aparecen con claridad incomparable -característica constante en todo cuanto ha salido de la pluma de Araquistáin- todos los errores y vicios tradicionales que han conducido a España al momento político presente (...) El autor traza un estudio agudísimo de la psicología española (...) Analiza después la ideología de Joaquín Costa y estudia hondamente, con admirable objetivismo, los partidos políticos de izquierda y las vicisitudes por que han pasado. Luego hunde su escalpelo en el régimen agotado, caduco y bamboleante, que se apoya en las oligarquías tradicionales y que padece la nación española desde hace varios siglos (...) un libro original y un libro que bastaría por sí solo para afirmar la alta jerarquía de ensayista político que posee esta fuerte figura literaria (...) La prosa analítica de Araquistáin es una prosa energética y condensada; cada frase es la cápsula de un pensamiento. Por eso cualquier libro suyo resulta un libro orgánico y en movimiento’.

El último de los escritores que revisa el ensayista de Orihuela en este tercer capítulo es ‘un autor muy leído por los obreros, que buscan en sus artículos y en sus libros perspectivas amplias y calor humano’. Se trata de Julio Álvarez del Vayo, ‘que no moverá su pluma, sino para tratar aquellos temas que interesan a la clase proletaria. De ahí su popularidad entre los trabajadores, que ven en él un periodista excepcional (...) Nadie mejor dotado, pues, que él para narrar objetivamente, con una mayor garantía de ecuánime imparcialidad, aquellos hechos que, por su índole especial, pueden llegar al público (...) sus artículos y sus libros dan una sensación firme de equilibrio, de serenidad y de clarividencia que hacen de ellos un puro manantial informativo’. Cuenta Pina que en el segundo libro de Vayo, titulado ‘La senda roja’, culminan ‘sus dotes reconocidas de narrador cálido y preciso (...) es un libro de un interés tan intenso que no lo superaría sin duda la novela más sugestiva (...) aún narrando asuntos tan atrayentes, una pluma menos ágil que la de Vayo no podría obtener el resultado espléndido que él obtiene. Queremos decir que sus pinceladas son de una poderosa fuerza expresiva y su estilo es sobrio y punzante, siempre a tono con el momento descrito’.

El cuarto y último capítulo de este libro de ensayos de Francisco Pina aborda la labor literaria, política y social de Espina y Díaz Fernández, a los que enmarca en el grupo de escritores jóvenes de la época con ‘una evidente efervescencia política’. Dice de ellos que ‘dan muestras de una preocupación muy sincera por las cuestiones de orden político y social’ y agrega que ‘acaban de fundar una revista de combate, “Nueva España”, de cuyas columnas emana un verdadero espíritu juvenil. Iconoclastia constructiva y fecunda, odio y desprecio por los ambages y los eufemismos; una sinceridad cruda y rectilínea, única actitud posible en quienes desean lealmente una España mejor’. Aunque reproduciremos posteriormente la opinión de Pina sobre Antonio Espina, aprovechando la reseña de un libro de ensayos del oriolano publicado en México en 1969, adelantamos brevemente la opinión del oriolano sobre este autor madrileño, vertida en 1930: ‘los méritos literarios de Espina son suficientemente conocidos (...) Cultiva con acierto creciente diversos géneros, desde la novela hasta el ensayo (...) y hay un progreso constante en la original producción de este autor’.

En cuanto a José Díaz Fernández, el de Orihuela considera que ‘mostró siempre, desde el comienzo de su carrera literaria, preocupaciones políticas. Su primer libro, “El blocao”, y su más reciente novela, “La venus mecánica”, le han colocado en la primera fila de la vanguardia literaria. Articulista ágil y vibrante, utiliza con frecuencia el periódico para difundir sus ideas, y su firma es buscada, como la de Araquistáin, por quienes buscan en el artículo periodístico un punto de vista claro y concreto’.

En los años posteriores a 1930, el crítico nacido en Orihuela siguió escribiendo en diferentes revistas y periódicos nuevos ensayos, siendo motivo de su análisis nuevos escritores como Gabriel Miró, Camilo José Cela, Benito Pérez Galdós, Ramón Gómez de la Serna y el mencionado Antonio Espina. Algunos de estos trabajos fueron recogidos en su libro ‘El Valle Inclán que yo conocí y otros ensayos’ (México, Editorial UNAM, 1969, 261 pp.). Con todos ellos intima, en todos ellos deshuesa lo anecdótico de sus vidas y escarcea en los más mínimos sucesos de sus actitudes y de sus obras hasta dar el santo y seña de esos indiscutibles maestros del pensamiento y de la prosa. Todos cobran vida otra vez en páginas llenas de sencillez, pero enormemente ricas en contenido.

Comienza Francisco Pina refiriéndose a Valle Inclán, con quien entabló amistad en Madrid. Al referirse al escritor gallego, habla del ‘natural señorío de este hombre afable y correcto, si bien despojado de esa fingida cordialidad y esa falsa superficial simpatía, que suele ser prenda de los hipócritas (...) Yo recordaré siempre a Valle Inclán como un hombre recto y justiciero, que rendía culto a la dignidad de la manera más espontánea y vibraba y se encabritaba contra la estupidez y la injusticia (...) Se ha dicho de Oscar Wilde que prodigó su genio en su vida y sólo puso su talento en su obra. Esto mismo puede decirse, tal vez con más fundamento, en el caso de Valle Inclán, cuyas acciones solían tener una impronta genial (...) En el gremio de los literatos, Valle Inclán y Baroja eran seguramente los más sencillos, los menos pomposos y engreídos (...) Don Ramón no hablaba nunca de su obra ni de sus proyectos literarios (...) En este sentido, era un escritor sin ‘pose’, despojado de histrionismo (...) El Valle Inclán de ‘Esperpentos’ y ‘El ruedo ibérico’ ha dejado de ser ya, para siempre, en lo que atañe a su ideología, el autor de los tres volúmenes de ‘La guerra carlista’ (...) El cambio se produce de una manera tan total, que alcanza incluso al procedimiento narrativo y a las cualidades estilísticas. Si el Valle Inclán de las ‘Sonatas’ no pasa de ser un gran estilista, el Valle Inclán que surge en los ‘Esperpentos’, tampoco deja de serlo, pero enriquecido por (...) esa sinceridad y esa autenticidad que el Valle Inclán exclusivamente esteta no había alcanzado aún en la primera etapa de su obra’.

Posteriormente, el ensayista oriolano no deja de reconocer en su libro que Gómez de la Serna, como muchos comentaristas han coincidido, es un taumaturgo por ‘su poder fabuloso y casi mítico de dar vida a las cosas que no la tienen (...) Aunque para mí, el autor de ‘El Novelista’ es algo bastante más que eso, no dejo de reconocer que ese aspecto de su literatura es el que le confiere en medida considerable su condición indiscutible de auténtica originalidad, hasta el punto de que pueda considerársele -justamente- como el escritor más singular de su tiempo en el marco de la literatura contemporánea (...) El hecho de que sienta predilección por observar ciertos aspectos del mundo no significa, ni mucho menos, que le haya sido negada la posibilidad de ver nítidamente en otros con la misma intensidad y clarividencia. Porque lo cierto es que, cuando lo desea, logra también penetrar muy airosamente en los entresijos del hombre; y penetra en ellos con tanta soltura y seguridad como el más aguzado novelista (...) El mismo Gómez de la Serna tan preocupado de ser justo y equitativo en sus agudas y pintorescas semblanzas literarias ...’.

Pina habla después de Galdós a partir de su libro ‘El amigo Manso’: ‘... en lo que se refiere a su contenido, son páginas escritas por un hombre y un novelista cuya sensibilidad e ideología corresponden cabalmente a nuestra época. En efecto, todo el repertorio ideológico desplegado por Galdós en esta obra se acomoda perfectamente con los sentimientos y las ideas del tipo de hombre más evolucionado de nuestros días (...) Leyendo esta novela, llegamos a la conclusión de que el agudo sentido realista de Galdós impide a éste hacerse muchas ilusiones sobre la gente (...) Parece advertirnos que el mundo se desquiciaría al no existir el poder constructivo y coherente de la conciencia (...) Galdós da la impresión de humildad y sencillez en sus ambiciones literarias (...) En la obra de Galdós, en contra de lo que se ha creído durante años, hay bastantes cosas sutiles cuya comprensión no está al alcance de todo el mundo. Por otra parte, intentó más innovaciones y tuvo muchas más inquietudes estilísticas y preocupaciones literarias de lo que generalmente se supone (...) Mucho antes de que surgiera en el mundo ese clamor colectivo de justísima protesta que hemos conocido con el nombre de antifascismo, Galdós era, sin sospecharlo, uno de los escritores más genuinamente antifascistas que han existido en todos los tiempos (...) Puede parecer incluso perogrullesco afirmar a estas alturas que el humanismo galdosiano es justamente el polo opuesto a la actitud cerril del sectario que pretende aniquilar -física y moralmente- a todo el que no piensa como él’.

Tras Benito Pérez Galdós, le llega el turno a Antonio Espina, que fue calificado por Pina como ‘singular escritor, sin duda uno de los dos ensayistas más agudos y originales entre todos los escritores españoles de su generación: el otro es José Bergamín’. El crítico oriolano habla de ‘perspicacia crítica, honestidad intelectual y recto espíritu de justicia’ al referirse al madrileño, que ‘ocupa -y ocupará más con el tiempo- un sitio prominente en la literatura española (...) por su labor de ensayista y crítico literario y teatral. Es, pues, en un libro como ‘El genio cómico’ donde Espina alcanza -¡con qué naturalidad y qué donaire!- el fruto más sazonado y jugoso de su espléndida cosecha (...) en este libro, tan conciso y tan preñado de ideas (...) no es posible encontrar un ápice de broza, de garrulería o de prosa mazorral. Cualquiera de los nueve ensayos que figuran en este volumen sirve para poner de relieve la plenitud ideológica, el peculiar acento irónico y satírico, la agudeza y la lucidez que han caracterizado siempre a Espina. Pero, naturalmente, estas cualidades se destacan todavía más en alguno de estos ensayos (...) Solamente Pío Baroja, Gómez de la Serna y Espina han sido capaces de poner las cosas en su lugar, por lo que concierne a la raíz y la esencia del verdadero humor, en un país como España’.

Sobre Gabriel Miró apuntaba Pina que ‘... aunque tenía un sólido prestigio entre los amantes de la literatura buena y había logrado conquistar -sin ningún esfuerzo de su parte- el respeto y la simpatía de casi todos los escritores de su tiempo, lo cierto es que tampoco se ha escrito y comentado acerca de su obra con la atención y la asiduidad que merece (...) Gabriel Miró estaba -y sigue estando- considerado erróneamente como un escritor específicamente franciscano, en cuya obra todo tiene un carácter seráfico e ingenuo (...) Nada más lejos de la verdad, ya que Miró es autor de algunos relatos en los que se manifiesta vigorosamente un sentimiento lúcido de repulsa ante ciertas lacras del hombre y de la sociedad en que éste vive’.

En este sentido, Pina apunta que ‘la idea de un Miró inocuo y candoroso se desvanece por completo ante dos obras como ‘Nuestro padre san Daniel’ y ‘El obispo leproso’ (...) La verdad es que este hombre que aparecía como indiferente y lejano, escribió estas dos novelas que constituyen, aunque no lo parezca a simple vista, el alegato más poderoso, más persuasivo y eficaz en contra de los negros poderes que tienen sojuzgado hoy al pueblo español (...) Contienen una condenación del fanatismo religioso mucho más enérgica y convincente que la que puede encontrarse en ciertas obras de Galdós y Blasco Ibáñez (...) Mis sentimientos hostiles hacia la estolidez y los desmanes del clericalismo español se robustecieron mucho más con la lectura del relato de Miró sobre la levítica ciudad de Oleza (...) La prosa sustanciosa y opulenta de Miró revela claramente la profundidad de la vida interior de éste. O sea, que un espíritu amplio, rebosante de vida y de sorprendentes intuiciones debe moldearse en una prosa clara, concisa, altamente expresiva (el caso de Miró)’.

También Camilo José Cela fue motivo de estudio por parte de Francisco Pina. ‘Confieso que la primera obra que leí de Camilo José Cela me decepcionó bastante. Era una novela titulada ‘Pabellón de reposo’, en la que no acerté a ver otra cosa que una serie de viñetas literarias muy elaboradas, escritas en una prosa tersa y agradable (...) Se trataba de un relato contado con buen estilo, pero de corto aliento y en el que se advertía una emotividad forzada y falsa, así como la ausencia de la fuerza y la intensidad necesarias para afrontar un tema tan hondamente humano (...) Una obra de proporciones y alcance mucho más modestos, que, sin embargo, podía señalar la presencia de un escritor realmente estimable (...) La ‘Familia de Pascual Duarte’ me produjo una profunda impresión. Lo primero que se advierte en esta novela son los hábiles esfuerzos del autor para no mermar ni en un ápice su terrible crudeza y para que, a pesar de ello, pudiera circular sin gran escándalo en un ambiente tan gazmoño como el de la España franquista. Porque se trata de un relato áspero, amargo y duro, escrito en una prosa sencilla y tensa, perfectamente adecuada a la siniestra y sórdida fábula (...) es la obra de un novelista vigoroso y arriesgado que no retrocede ni se asusta al elegir un tema tan ingrato, erizado de peligrosos escollos, pero con entresijos vivos y una fuerte palpitación de humanidad’.

Cuenta el crítico de Orihuela que después leyó ‘Viaje a la Alcarria’ y comenta que ‘lo primero en que piensa uno al terminar este libro es en el hambre del autor (...) No es solamente un hambre de pan. Es también un hambre -seguramente más apremiante que la otra- de libertad y de justicia (...) Acaso con la excepción de Cervantes, no he advertido jamás en la obra de ningún autor español, la presencia constante y reiterada del hambre (...) Camilo José Cela no sólo se parece a Cervantes en eso de llevar con harta frecuencia la tripa medio vacía. Las páginas de ‘Un viaje a la Alcarria’ están saturadas de un regusto cervantino (...) Se advierte también en este libro que los maestros de Cela, en lo que se refiere al estilo, son Azorín y Baroja. Una prosa hecha de párrafos breves, sucosos y altamente expresivos (...) pero que muestra las mejores características de estos dos grandes escritores: concisión, claridad, armonía entre la forma y el fondo (...) Pero en lo que atañe a su dimensión humana, a su actitud frente al hombre, yo le veo más cerca de don Antonio Machado (...) Cela es el polo opuesto de ese señoritismo nefasto que tanto daño ha hecho a España’.

Hasta aquí este repaso a lo escrito por Francisco Pina Brotóns sobre estos 17 escritores españoles. Quizás las citas reproducidas sean demasiado extensas, pero resultaba difícil resistirse a la tentación de ofrecerlas así con el objetivo no sólo de deleitarnos con su atrayente estilo literario, sino también de divulgar la inquieta, sorprendente y siempre compensada obra de este olvidado escritor, crítico y ensayista literario nacido en Orihuela, una obra muy pródiga en incentivos, una obra donde todo es grano.